ガソリン価格は、日々の家計や企業の経営に直結する大きな要素です。

2025年8月1日、国会に「ガソリン暫定税率の廃止法案」が提出され、大きな注目を集めています。

暫定税率は長年にわたり「ガソリン価格を押し上げる要因」として議論されてきましたが、その廃止が現実味を帯びるのは今回が初めてです。この記事では、ガソリン税の仕組みや暫定税率の成り立ち、廃止によるメリットと課題、そして今後の見通しについて整理します。

ガソリン税の仕組み

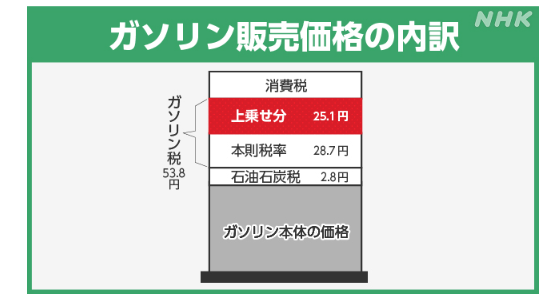

ガソリン価格にはさまざまな税金が含まれていますが、その中心となるのが次の2つです。

- 揮発油税(国税):道路整備や交通インフラ整備に使われる

- 地方揮発油税(地方税):地方自治体の財源

1リットルあたりの本来の課税額

1リットル当たりの本来の課税額は揮発油税が24.3円、地方揮発油税が4.4円です。

- 揮発油税:24.3円

- 地方揮発油税:4.4円

合計すると 28.7円/リットル ですが、ここに 暫定税率(25.1円) が上乗せされ、実際には 53.8円/リットル が課税されています。

出典:NHK NEWS WEB

つまりガソリン1リットル当たり約50円以上が税金という計算になり、加えて消費税も課税されるため「税に税がかかる二重課税」の状態となっています。

ガソリン税のトリガー条項とは?

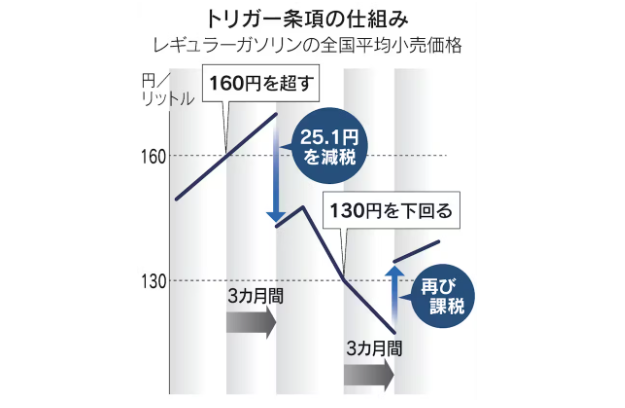

「ガソリン価格が高くなったら税金を一時的に軽減する仕組みがある」と耳にしたことがある方もいるでしょう。これは トリガー条項 と呼ばれる制度です。

トリガー条項とは、全国平均のガソリン価格が3か月連続で1リットルあたり160円を超えると、暫定税率25.1円分の課税が一時的に停止されます。逆に、ガソリン価格が3か月連続で1リットルあたり130円未満に下がった場合には、税率は元の水準に戻るというルールになっています。

トリガー条項

- 全国平均のガソリン価格が3ヵ月連続で 160円/リットル超 → 暫定税率25.1円分の課税を停止

- 価格が3ヵ月連続で 130円/リットル未満 → 税率が元に戻る

出典:日本経済新聞

しかし、この制度は 一度も発動されたことがありません。2011年の東日本大震災の際、復興財源確保のため発動は凍結され、以降も解除されないまま今日に至っています。

ガソリン価格高騰時に議論されますが、制度的・財政的な理由から実際には使えない仕組みとなっているのが現状です。

暫定税率廃止論の背景と課題

暫定税率とは?二重課税の背景

暫定税率は、1974年のオイルショック後 にエネルギー価格の高騰や道路財源不足を背景に「一時的な増税」として導入されました。

しかしその後、1989年の消費税導入 により、ガソリン税を含む価格にさらに消費税が課される「二重課税」の構造が生まれました。

制度的には合法とされていますが、国民にとっては大きな負担増につながっています。

さらに、道路整備や公共インフラ維持に不可欠な財源、さらには財政赤字抑制の手段として暫定税率は国の重要な収入源となり、結果的に「一時的措置」が半世紀近く続く状況となりました。

経済的負担と制度の矛盾

ガソリン価格は家計の出費に直結するだけでなく、物流コストを通じて物価全体に影響を与えます。

特に運送業界では燃料費が大きな割合を占めるため、暫定税率を廃止すれば1リットルあたり約25円の値下げ効果が期待されます。この効果は消費者のガソリン代負担を軽減するだけでなく、物価上昇の抑制にもつながると考えられています。

さらに、制度的な矛盾も廃止論の背景となっています。「暫定」という名目で導入された税が半世紀も続いていることは、本来の趣旨から大きく逸脱しており、国民からも「名ばかりの暫定」との批判が強まっています。

暫定税率廃止の課題

批判がある暫定税率ですが、簡単に廃止できない背景には、財源確保や、政治的・実務的な調整といった課題があります。

財源確保の問題

暫定税率を廃止すると、年間約2.6兆円の税収減が見込まれます。この税収は道路の維持管理や地方自治体への補助金制度に充てられているため、廃止後の財源をどう確保するかが大きな課題です。

政治的・実務的困難

暫定税率の廃止を実現するには、国家予算の枠組みを根本から見直す必要があります。代替財源の議論は避けられず、政治的な調整や実務的な再編成が不可欠です。

暫定税率廃止が実現するとどうなる?

暫定税率が廃止されると、、家計の節約・物価の安定・地域経済の活性化につながることが期待されます。

家計への負担軽減

暫定税率が廃止されれば、ガソリン代が下がり、家庭の支出が軽くなると期待されます。特に自家用車を日常的に利用している家庭では、年間で数万円規模の節約効果が見込まれるでしょう。

物価の安定につながる効果

燃料コストの低下は、物流業界における価格転嫁の圧力を和らげます。その結果、輸送コストが削減され、スーパーに並ぶ生鮮食品や日用品といった生活必需品の価格にも好影響が及ぶ可能性があります。

観光業界と地方経済への波及効果

ガソリン代の低下は、旅行やドライブのコストを抑え、地方観光地へのアクセスを後押しします。これにより、宿泊・飲食・観光施設の利用が増え、地域経済の活性化につながるでしょう。特にガソリン支出の割合が高い地方では、経済効果がより大きく表れると考えられます。

最新の政治的動向(2025年8月時点)

2025年8月1日、野党7党が「暫定税率廃止法案」を臨時国会に共同提出しました。これを受けて、与党を含む6党でも実務者協議が始まっています。

NHK ガソリン税の暫定税率廃止めぐる与野党実務者協議 継続へ

ポイント

- 廃止の目標時期は 2025年11月1日

- 論点は「財源確保」「地方自治体の財政への配慮」「補助金制度との整合性」

- 一時的な財源措置の検討は進むものの、恒久的な代替財源は未確定

一時的な財源措置(補助金など)は検討されていますが、恒久財源は未確定です。

政府与党は当面「補助金で国民負担を和らげる」姿勢を示し、公明党は補助金拡充を提案しています。

まとめ

2025年8月1日に提出された「ガソリン暫定税率廃止法案」は、長年議論されてきたガソリン価格の負担軽減に大きな一歩を踏み出すものです。

ガソリンには揮発油税や地方揮発油税に加え、暫定税率25.1円が上乗せされており、結果的に1リットルあたり53.8円もの税金が課されています。さらにその上から消費税がかかる「二重課税」が続いてきました。

暫定税率は本来「一時的」な措置でしたが、半世紀近く続いてきたことで国民からの批判が強まり、廃止論が再燃しています。廃止が実現すれば、ガソリン価格は1リットルあたり約25円下がり、家計の負担軽減や物流コスト抑制による物価安定が期待されます。

加えて、旅行や観光需要の拡大を通じた地域経済の活性化にもつながるでしょう。

一方で、年間約2.6兆円の税収減にどう対応するかが最大の課題です。道路整備や自治体財源を支える重要な収入源を失うため、代替財源の確保は避けられません。今後の政治的調整次第では、国民負担軽減と財源維持の両立が問われることになります。